Empiezo confesando que no soy un especialista en la animación japonesa, ni siquiera en el cine de animación en general, que es un mundo muy vasto y complejo. Tampoco he visto alguna otra película de Isao Takahata, el director de La Tumba de las Luciérnagas. Mi acercamiento a esa cinta ha sido, pues, la de un espectador desprejuiciado, más o menos ignorante del asunto y el género del filme, pero abierto e interesado en lo que iba a ver.

Mi impresión sobre esta película de itinerario, suerte de fábula moral sobre el horror y la belleza como experiencias básicas para el aprendizaje de la vida, fue contradictoria. Por un lado, la película evoca en mí las travesías físicas y morales de las cintas del neorrealismo italiano de la inmediata post-guerra. Esa asociación tal vez haya sido provocada por la presencia de dos niños protagonistas que recorren un paisaje devastado por la guerra y eso les enseña en un principio a sobrevivir, pero también a morir. Los recuerdos del cine de Roberto Rossellini, como Alemania, Año Cero (1947) o Europa ‘51 (1951) son inevitables.

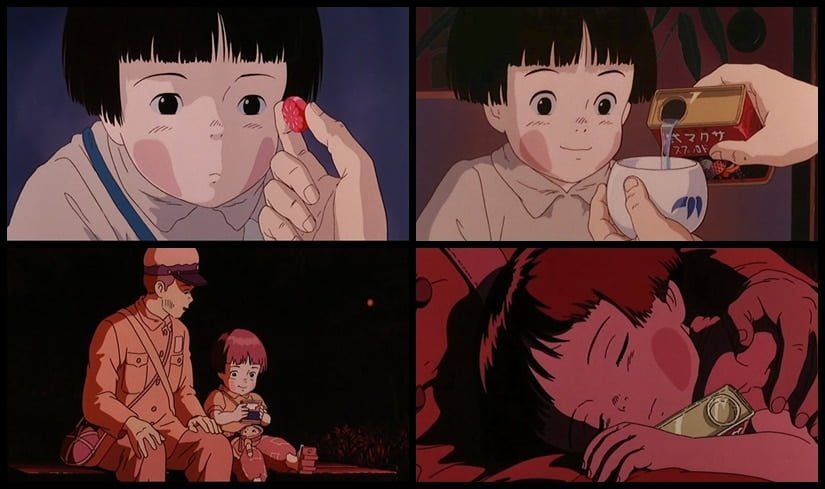

Y es que en esas películas, como en La Tumba de las Luciérnagas, los espectadores nos vinculamos, solidarios, con esa mirada entre aterrada y perpleja que mantienen los niños sobre una agresividad que no entienden, sobre un mundo que se desordena ante sus ojos y se vuelve caótico e inexplicable. Ellos hacen un trabajo de duelo (en este caso, de la figura materna) interminable. No pueden deshacerse de la figura perdida porque ella se reactualiza a cada paso en la destrucción de su entorno. En La Tumba de las Luciérnagas vemos ruinas, bombardeos, matanzas, un mundo en crisis. Y, sin embargo, la película pone un filtro emocional entre la barbarie y lo que vemos.

Es que la fuerza y el carácter perturbador de este filme viene dado por la posición en la que se ubica. Mantiene una equidistancia entre la representación realista y la deriva onírica. Se trata de una cinta de animación y sus grafías nos alejan de modo casi esencial tanto del fresco realista como de la visión subjetiva y fantástica desbocada. Viendo la película, recordamos un episodio narrado por Akira Kurosawa en su autobiografía. Luego de un terremoto que asoló Tokio en los años veinte, su hermano mayor le llevó a recorrer la ciudad en ruinas. Los cadáveres descompuestos se apilaban y el niño Kurosawa cerraba los ojos ante el horror acumulado. Su hermano, en cambio, le decía que abriera los ojos, que mirara ese paisaje, que no lo olvidara. Que la experiencia de formación pasaba también por eso. Es la paradoja de enfrentar el horror con la conciencia y la lucidez. Y eso sentimos frente a La Tumba de las Luciérnagas: el horror está allí para contemplarlo con la mirada bien atenta.

Pensemos tan sólo lo que sería una película con actores de carne y hueso en un drama así: la dimensión melodramática de la situación sofocaría nuestra capacidad crítica. No ocurre lo mismo tratándose de una película de animación. Y es que en esta vertiente del cine, podemos aceptar los hechos más terribles y conmovedores porque tenemos la salvaguarda de la convención del trazo gráfico, el esencial irrealismo provocado por el uso de las técnicas de animación, el pacto que mantenemos con esa irrealidad con el fin de dar fe de su verosimilitud. En la animación, las representaciones más alucinadas y grotescas (las escenas de destrucción masiva, la monstruosidad, la distorsión en la representación de los espacios físicos) adquieren una dimensión plástica que resulta atractiva, seductora, convincente y, por qué no, bella. La animación se impone por sus formas y colores, por la “falsedad” esencial de sus trazos, por el carácter ilusorio de su movimiento. Y en este campo, hasta la potencia emocional de una historia como la narrada por La Tumba de las Luciérnagas se hace admisible y la sentimos próxima.

Y, sin embargo, las dimensiones de la realidad y la fantasía están presentes. Takahata tiene entre manos un material dramático de gran sordidez. Los protagonistas recorren una tierra baldía en la que sólo resta caer vencido por la inanición. Hay una dimensión cotidiana muy fuerte en la película, pues es el relato de dos figuras que atraviesan un mundo hostil. Y en medio de eso, se crea un lugar para lo imaginario. Los bombardeos, el fuego, la desnutrición, el esfuerzo físico, la hostilidad del mundo conviven con la luz de las luciérnagas. Por un lado, el documento se transfigura en trazos, líneas y colores animados; por el otro, irrumpe a cada momento el destello de la violencia o la poesía.

La puesta en escena de la película sigue tres movimientos o fases. En la primera, se presenta a los personajes en su entorno; ése es el filón realista del asunto. La cámara sigue su travesía y nos informa de las circunstancias en que viven y el modo en que sus vidas se alterarán para siempre. Luego, en una segunda fase, la cámara se aproxima a los personajes y los enfrenta a sus sueños y pesadillas: el recuerdo de la madre es una presencia permanente y las luces de las luciérnagas aparecen. En el tercer movimiento, ellos están ya inmersos en su espacio imaginario. Las luciérnagas forman parte de su realidad. La dinámica del relato se basa en una alternancia entre lo de fuera y lo de dentro, entre la violencia y el reposo, entre el camino que no termina y los remansos de colaboración entre los hermanos, que se expresan en visiones compartidas.

Impresiona además en la película el uso discreto, pero enérgico, de la elipsis. Por ejemplo, el director no necesita mostrarnos la muerte de la niña: simplemente la prepara y la sugiere. Cuando nos enfrentamos a ella, ya es un hecho irreversible. Hemos visto el proceso, pero sin sentir el pathos de las situaciones.

Por cierto, existe una tradición en el cine japonés que nos presenta las relaciones entre dos personas que comparten el mundo de la violencia y la poesía, el de la tranquilidad y el sobresalto, el de la luz del fuego y el de las luciérnagas. Es el mundo de Takeshi Kitano en Flores de Fuego (1997) o El Verano de Kikujiro (1999); es el de Akira Kurosawa en Dodes’kaden (1970) o algunos episodios de Sueños (1990). Todas esas películas hablan de la muerte y la violencia que coexiste con el color de los cerezos y el sabor del sake. Pero eso nos llevaría a un tema que podríamos desarrollar en otra edición de esta revista.

Ricardo Bedoya Wilson, abogado de profesión, está vinculado al cine desde hace mucho. Es autor de diversos libros y artículos, y actualmente es profesor de la especialidad en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima. Alterna la docencia con la conducción del programa televisivo “El Placer de los Ojos” por la señal abierta de TNP.

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.